フィルムカメラにおいても、フィルム1コマあたりの面積が大きければ受け取る光の情報量が増え、画質は上がります。プロが「大判」や「中判」と呼ばれる大型のカメラを使っていたのはそうした理由からです。

デジタルカメラの撮像素子(CCDやCMOSなどのセンサー。銀塩カメラのフィルムに相当する部品)もまったく同じです。

撮像素子(センサー)は、1枚の大きな基盤から豆腐のように1枚1枚切り出して作ります。ですから、センサーの面積はそのままカメラの価格に直結します。

大きなセンサーなら1画素あたりの受光量も余裕があり、写真の画質も上がります。小さな撮像素子に無理矢理たくさんの画素を詰め込めば、1画素あたりの受光量は減り、どうしても無理が出ます。カメラメーカーはこのことをなかなか公表せず、画素数の多さばかり謳いますが、画素数より大切な要素が「撮像素子面積」、さらにいえば「1画素あたりの面積」です。

例えば、現在多くのコンパクトデジカメに採用されている1/2.3型というCMOSセンサーは約6.2mm×4.6mmですが、これは35mmフィルム1コマ(36mm×24mm)の1/30の面積です。そこに1600万画素以上詰め込んでいます。

35mmフィルム1コマと同じ面積の撮像素子を持つデジカメは「フルサイズモデル」と呼ばれ、高価です。

ちなみに、ニコンの最初のフルサイズ機D3は1200万画素でした。1/2.3型の30倍の面積を持つフルサイズセンサーにコンパクトデジカメより少ない1200万画素です。1/2.3型に1600万画素を詰め込んだコンパクト機と比較すれば、1画素あたりの面積は実に42倍になります。

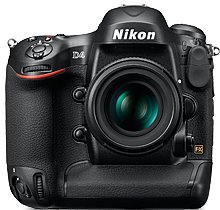

D3は製造終了しましたが、ニコンの現在のフラッグシップモデルであるD4も、画素数は約1600万画素に抑えています。これでも、1/2.3型の1600万画素に比べれば、1画素あたりの面積は30倍です。

1画素あたりの面積が大きくなれば、それだけ受光量が増え、1画素が受け取れる情報量が増え、色階調が深く、明暗差にも強い、美しい写真が記録できます。

小さな撮像素子で受けたわずかな光を1000万分の1とか1600万分の1に割って情報を得ることには無理がありますし、ナンセンスです。結果として、1/2.3型の豆粒センサーを使ったコンパクトデジカメは、スマホの内蔵カメラにさえ勝てず、駆逐されていきました。

現在ではコンパクト機も1型以上のセンサーを使う高級路線に転じました。このセンサーを作る技術はソニーが世界一で、ほぼ独壇場になっています。

| 撮像素子種類 | 面積比較 | サイズ(mm) | 搭載機種例 | 解説 |

|---|

| 中判 |  | 44×33 | 35mmフィルム1コマを超える大きさ。ペンタックス645D(初代モデル)と後継機種645Z | ペンタックスはついにフルサイズを超える「中判」サイズの撮像素子を持つデジカメを発表した。645Zの価格はボディのみで2016年末時点で約80万円。 |

|---|

| フルサイズ |  | 36×24 | ニコンFXフォーマット機(D4、D800、D600)、キヤノン EOS-1D、5D、6D、ソニー α99 など | 35mmフィルム1コマの面積に等しいサイズの撮像素子をもつデジカメを「フルサイズモデル」と呼ぶが、高価。ボディも大きくならざるをえない。ソニーが出したレンズ(35mm/F2)一体型の高級機RX1はフルサイズCMOSを搭載したことで話題に。 |

|---|

| APS-C |  | 23×15前後

|

ほとんどの従来型「デジイチ」。レンズ交換式ミラーレス小型機ではフジフィルムのX-Pro1やソニーの旧NEXシリーズ、α6000番台。キヤノンのEOS M。レンズ一体型ではフジフィルムのX100など。

|

APS-Cの規格は本来23.4×16.7mmだが、実際にはAPS-Cサイズと呼ばれている撮像素子の面積はまちまち。EOS Kiss X50は約22.0×14.7mm。レンズ一体型のフジフィルムX100は23.6×15.8mm。同じメーカーでもモデルによって違ったりする。シグマでは20.7×13.8というモデルもあった。そのため、見かけの画角も約1.5倍~1.6倍と微妙に違ってくる。また、レンズの設計も曖昧にならざるをえない。

|

|---|

| フォーサーズ |  | 17.3×13.0 | OlympusとPanasonicのレンズ交換式モデル。LUMIX GF5など | オリンパスが提唱したデジカメ一眼の規格。パナソニックも参加。その後、ミラーレスでボディとレンズの小型化を図ったマイクロフォーサーズが出て、今はそちらに力を入れている。撮像素子面積は同じ。フォーサーズ用レンズはAPS-Cサイズ用レンズよりさらに焦点距離が短くなるため、背景をぼかすには不利。 |

|---|

1型

(CXフォーマット) |  | 13.2×8.8 | ニコンのミラーレス機 Nikon1シリーズ。ソニーのレンズ一体型コンパクト機 RX100、RX10シリーズなど。 | フォーサーズよりさらに小さいが、一般のコンパクト機の撮像素子よりはずっと大きい。ソニー製の2000万画素1型CMOSは傑作で、現在はパナソニックやキヤノンなどもこのセンサーを使ったレンズ一体型モデルを作っている |

|---|

| 2/3型 |  | 8.8×6.6 | フジフィルム X20、X10、XF1、X-S1など | かつて、このサイズのCCDは中型レンズ一体型カメラによく使われていた。ソニーのF707、727、828、コニカミノルタ A200などなど、名機が多かった。おそらく最後の2/3型CCD採用モデルはフジフィルムのFinePix S100FSで、これが製造終了して2/3型CCDは消えたと思ったが、最近、FinePix S100FSの後継機とも言えるフジのX-S1という超弩級レンズ一体型カメラに2/3型CMOSが搭載された。XF1、X100といったコンパクト機にも同じものが採用されている。画素数を欲張らなければ、1画素あたりの面積は1/1.7型を採用している高級コンパクト機より大きくできる。X-S1では、面積が小さいのを逆手にとり、24-624mm相当という超ズーム比のレンズを組み込んだが、画質は伸びず、はるかに性能の高いソニー製1型センサーの登場で役割を終えた感がある。 |

|---|

| 1/1.7型 |  | 7.6×5.7 | Lumix DMC-LX7、ニコン P330,リコーGR DIGITAL IVなど | コンパクト機のほとんどが1/2.3型だから、それに比べるとかなり大きいが、画素数を欲張るとたちまち破綻するサイズ。かつてはこの1つ上に1/1.63型CCD(Lumix LX3、LX5など)。この下に1/1.8型CCD(Lumix DMC-FZ30など)、1/2型CCD(Olympus C2040ZOOMなど)などもあった。1/2型CCD時代はまだ200万画素がせいぜいだったので、1画素あたりの面積はそこそこ保てていたため、今の低価格コンパクト機よりきれいな画質で撮れるものもあった。しかし、ソニー製1型センサーの性能にはまったく太刀打ちできず、消えていった。 |

|---|

| 1/2.3型 |  | 6.2×4.6 | 現在でも小型機の主流となっているセンサー。パナソニックの大型機FZ200など | 最初の1/2.3型(1/2.33型)CCDはシャープが開発し、2008年頃はほとんどのモデルに採用されるほど一世を風靡した。対角7.7mmのCCDに1000万画素を詰め込んでいたが、その後、同一サイズで1300万画素、1600万画素と増やしていき、その弊害で、実質的な画質はよくならなかった。現在はCCDではなくCMOSが主流。かつてはこの下に1/2.5型(5.7×4.3mm)という小さなCCDもあって2002~2004年くらいの主流だったが、当時はまだ500万画素時代だったので1画素あたりの受光量は今のモデルよりあった。CCDからCMOSに移行した直後の1/2.3型CMOSは最悪の画質だった。 |

|---|

| 撮像素子種類 | 1画素あたり面積 | 搭載機種例 | 解説 |

|---|

中判

43.8×32.8 |

約28

|

| ペンタックス645Z

5140万画素 | 確かに撮像素子面積は大きいのだが、5000万画素という欲張った画素数を詰め込んだために、1画素あたりの面積は一般的なフルサイズ機よりもむしろ小さい。見た目の「画質」よりも、超高解像度が必要な特殊な仕事(大判ポスター、学術用途、調査用途、天体の撮影など)のためのカメラと考えたほうがいい。一般に「美しい写真」「感動的な写真」を撮りたいという人が必要とするカメラとは思えない。 |

|---|

フルサイズ

36×24 |

約52

|

| ニコン D4

1660万画素 | 撮像素子面積は「中判」のペンタックス645Dより小さいが、画素数を抑えているので1画素あたりの面積は645Dよりもずっと広いことに注目。実際の「見た目画質」においては、解像感、階調の深さ、奥行き感など、あらゆる点で優れた写真が期待できる。しかし、当然のことながらそれを生かせる高性能なレンズと撮影技術があってこその道具。 |

|---|

APS-C

22.3×14.9 |

約18.46 |

|

キヤノン EOS M

1800万画素 |

APS-Cサイズと呼ばれているカメラの撮像素子面積はばらばらだが、ここでは「ネオ一眼」「ミラーレス」などと呼ばれているレンズ交換式小型カメラを代表してもらい、EOS Mを取り上げた。フルサイズの約半分の撮像素子面積だが、ニコンD4の1600万画素より多い1800万画素を詰め込んでいるため、1画素あたりの面積はD4の半分以下(約36%)である。

APS-Cサイズ専用のレンズは数も多く、価格もこなれているが、各社マウントが違い、同じレンズにマウントだけを付け替えている製品がほとんどなので、撮像素子面積の違いに合わせた厳密な設計ができないという弱点を抱えている。

|

|---|

(マイクロ)

フォーサーズ

17.3×13.0 |

約13

|

| オリンパスペン E-PL5

1720万画素 |

オリンパスが提唱したデジカメ一眼の規格「フォーサーズ」は、それなりによくできた規格で、カメラの性能もよかったが、価格の点などからそれほど売れず、商業的には成功したとは言えなかった。今は同じ撮像素子規格でボディをミラーレスにした「マイクロフォーサーズ」に力を入れていて、今後はマイクロフォーサーズ中心の商品開発になっていくだろう。

ここではオリンパスペンを取り上げたが、1720万画素を詰め込んだために、1画素あたりの面積はEOS Mよりさらに小さい。

|

|---|

1型

(CXフォーマット)

13.2×8.8 |

約11

|

|

Nikon1 J2

1050万画素

| 撮像素子面積はフォーサーズよりさらに小さいが、一般のコンパクト機の撮像素子よりはかなり大きい。ボディの小型化を主眼とするなら、このくらいの面積が理にかなっているとも思える。画素数を約1000万画素に押さえ込んだのも理性的。後発だけあって、規格そのものはリーズナブルといえるが、問題はレンズ群の魅力をどこまで延ばせるかだろう。暗くて高価なレンズなら魅力がないし、撮影スタイルも中途半端なものになってしまう。これは他のレンズ交換式小型カメラにも共通して言える問題。 |

|---|

1型

13.2×8.8 |

約5.58

|

|

SONY DSC-RX100

2090万画素

|

1型センサー時代を開いたヒット商品。この2000万画素1型センサーはよくできていて、その後、裏面照射型、裏面照射・積層型と進化した。1000万画素に抑えていれば圧倒的な画質を誇れたと思うが、ソニー製センサーの実力は他社を圧倒しており、このセンサーあたりからは画素数だけで判断できない「技術力」の差が大きな問題となってきた。現在はキヤノンやパナソニックも自社開発を諦めてこのセンサーを使ったカメラを次々に投入している。

|

|---|

2/3型

8.8×6.6 |

約4.84

|

| フジフィルム X-S1

1200万画素

| おそらく2/3型撮像素子を搭載したカメラは、現行機ではこのX-S1くらいだろう。1/2.3型よりは大きいが、超高倍率ズームを生かしきれるだけの実力がない。ソニーの1型センサーが出てからは完全に画質で負けてしまい、存在意義を失った感がある。 |

|---|

1/1.7型

7.6×5.7 |

約2.58

|

| Lumix DMC-LX7

1280万画素 | ガバサクがお勧めし続けてきたパナソニックのLXシリーズも、健闘虚しくソニーのRX100以降はセンサーの実力でソニーに勝てず、この後のLX100ではついにフォーサーズ用センサーの周辺を切り捨てて使うという大胆な発想の転換をした。その後は観念してソニー製1型センサーを採用してFZ1000などを発表して成功。レンズ性能や設計思想ではソニーに負けていないので、これからも良心的な製品作りに期待したい。

|

|---|

1/2.3型

6.2×4.6 |

約1.7

|  | ニコン Coolpix S9300

1679万画素 |

ほとんどのコンパクト機──凡百のモデルはこのレベルの撮像素子を採用している。1/2.3型で1600万画素など笑止千万。ましてやケータイ内蔵カメラの1000万画素超えはナンセンスの極致。いくら映像エンジンで工夫してきれいな写真に仕上げても、暗い室内や階調(コントラスト)が大きな写真(例えば深い緑の葉の中の真っ白な花びら)を撮るとノイズだらけになる。この手のモデルは最初から問題外。メーカーとしても「安くて儲からないし、どうせ素人が画素数の数字に騙されて買うようなモデルだから」と、力を入れていないことは明らか。このレベルのカメラを買うくらいなら、ケータイ内蔵カメラでよい。

ほとんどのコンパクト機──凡百のモデルはこのレベルの撮像素子を採用している。1/2.3型で1600万画素など笑止千万。ましてやケータイ内蔵カメラの1000万画素超えはナンセンスの極致。いくら映像エンジンで工夫してきれいな写真に仕上げても、暗い室内や階調(コントラスト)が大きな写真(例えば深い緑の葉の中の真っ白な花びら)を撮るとノイズだらけになる。この手のモデルは最初から問題外。メーカーとしても「安くて儲からないし、どうせ素人が画素数の数字に騙されて買うようなモデルだから」と、力を入れていないことは明らか。このレベルのカメラを買うくらいなら、ケータイ内蔵カメラでよい。

しかし、1/2.3型で300万画素、500万画素くらいの撮像素子を作れたら、超小型の単焦点スイバルモデルをぜひ出してほしい。かつてのSONY U50(写真右上)のような。そういうものが出たらすぐに買いたい。ケータイよりも機動性があり、画質もよいメモ機として常にポケットに入れて持ち歩くことになるだろう。(ちなみにU50は200万画素だったが、それで困ることはまずなかった)

|

|---|